みなさん、こんにちは。

東京和紙の篠田です。

今回の記事は2018年に開催された小学校での和紙すき体験の模様をご報告させてください。

明星小学校での和紙すき体験

東京都府中市にある明星小学校での和紙すき体験は今回で2回目になります。

1回目の和紙すき体験授業は2017年1月、3年生を対象に開催させて頂きました。

体験授業で体験することは和紙をすくことだけではありません。

和紙の原料でもある楮(こうぞ)の皮を剥いたり、叩いたりなどの体験も同時に行いました。

子供たちも興味深く作業に集中し、予想以上に楽しく体験頂けました。

4年生になってもまた和紙すき体験をしたいというご要望を頂き、1年にかけての長期期間の取り組みをさせて頂けることになりました。

自分たちで原料を育てる

実は、明星学苑には和紙の原料でもある楮(こうぞ)があちらこちらに原生しております。

昨年の和紙すき体験では一部学苑のこうぞも加えて和紙すきをさせて頂きました。

学苑には児童たちが自分たちで植物を育てるための畑があります。

その畑でこうぞの次に大事なトロロアオイを4年生になった児童たちが一から育てることになりました。

2017年6月に小さな苗をみんなで畑に植えて育てていきます。

トロロアオイは1年草なので収穫は11月になります。

暑い夏の最中、トロロアオイが窮した養分を根っこに注ぐため、児童たちが余計な葉っぱや花を間引いたりしました。

児童が一生懸命に手を入れたトロロアオイは順調に育ち、根っこも大きく育って今回の和紙すき体験にも使うことができました。

4年生が2年生に和紙を教える

今回、和紙を下級生に教えてみたいとの要望が4年生からあがりました。

4年生の意向を踏まえて学校は

*和紙すきを通して、日本の伝統的文化にふれてその良さを子供たちに感じてもらう

*下級生とのかかわり合いの中で、高学年に向けての自覚を育む

以上の2点を意識してタイムスケジュールを組むという方針を立てました。

2年生に座学をしている間に4年生は手順を覚える

上級生の4年生も自分たちが体験してから1年が経過しています。

再度どの体験をするのか、またどう指導すればよいか、東京和紙の職人や先生方から説明・レクチャーを受けます。

事前に時間をとることが厳しかったため、2年生に和紙の原料や歴史について教室にて私がお話をしている間に、横で4年生は職人や先生方から説明・レクチャーを受けました。

2年生には、和紙ってどんなものから作られているか、どこから和紙は誕生したかなどを簡単に説明をさせて頂きました。

クラスの2年生みんなが独特なこうぞの葉っぱに驚いたり、こうぞの皮がとても丈夫で引っ張ってもなかなかちぎれないことを体験しました。

この説明を通じて児童が和紙すき体験に対してどんどん興味を持っていくのが目に見えてわかりました。

和紙すき体験実技スタート

簡単な説明のあと、いよいよ和紙作りがスタートです。

人数が多いため、教室2つ分かれて同時にスタートしました。

2~3人のグループに分かれて、

①こうぞの外皮をむく「表皮とり」体験、

②こうぞの白皮の傷やカスをとる「ちりより」体験、

③こうぞの白皮を叩く「打解(だかい)」体験、

④和紙をすく「すき」体験 を体験していきます。

④の和紙すき体験では、「溜めすき」というやり方で和紙をすいていきました。

最初のうちはきごちない説明とレクチャーをしていた4年生も、説明すること話すことにすぐに慣れてスムーズに下級生の2年生に教えていきました。

それぞれの体験には時間を割りふって予定時間が終了したら次の工程にどんどんまわるように進めていきました。

トロロアオイは和紙をすく際に使用する大事な植物です。

叩いた原料のこうぞの皮は重いため、水の中にいれると水の底に沈んでしまいます。

こうぞの皮が水の底に沈んだ状態だと和紙をすくことはできません。

こうぞの皮が和紙を作るうえで重要な繊維だからです。

こうぞの皮を水の底にしずませることなく浮遊させるためにトロロアオイの根っこの粘りが必要になります。

このトロロアオイの根っこの粘りのことを「ネリ」といいます。

4年生が育てたトロロアオイはとっても大きく育ったので、ネリ(粘り)もそれはすごい、素晴らしいものでした。

4年生も2年生もこの粘り、ネバネバには大はしゃぎ。

中にはこのネバネバを嫌がる児童もいましたが、多くの児童がが写真のようネバネバをいつまでも楽しくさわっていました。

2年生も最初のうちは4年生のぎこちなさを感じとり、とまどっているように見えました。

ところが体験がはじまるとすぐに一つ一つの体験に真剣にまた興味をもって取り組みました。

2年生のぎこちなさ、とまどいはすぐになくなりました。

先生方も東京和紙の職人も逐一、児童の手助けや指導することはありません。

これは東京和紙と先生方との間で体験授業では児童の自主性を重視してなるべく手助けをしないという方針を決めたからです。

ほとんどを4年生が2年生を丁寧に指導して和紙すき体験を進めていきました。

先生方、職人にどんなに失敗のように見えていても自主性を重んじて4年生に任せることを徹底しました。

このような自主性を重んじる方針が功を奏したかどうかはわかりませんが、体験は順調すぎるほどに進み、無事に2年生の和紙すき体験は終了しました。

(すいた和紙を乾燥させるのは東京和紙の職人が担当することにしました)

4年生の和紙すき体験スタート

2年生が終わったら、今度は4年生たちが自分たちでおさらいも兼ねて和紙すき体験をします。

溜めすきのやり方は4年生も初めてなので、同級生同士が先生と生徒に分かれて体験を進めました。

4年生は2回目の和紙すき体験なので、どの子も上手に、綺麗に厚みも均等にすいていきました。

ちりより体験も2年生のやり残したものを競うように綺麗に仕上げていきました。

4年生も自分たちで和紙を作っている時はより一層楽しそうにしていました。

4年生も自分たちで和紙を作っている時はより一層楽しそうにしていました。

これで全行程が終わり、2回目の和紙すき体験を無事に開催することができました。

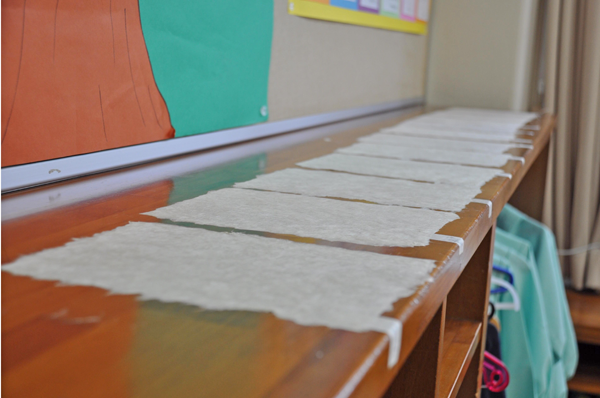

すいた和紙は東京和紙の職人と先生方でそれぞれの教室に干して乾燥させます。

和紙が乾いたら、今度は生徒たちが自分たちではがします。

最後に

今回は、東京和紙としても初めての「上級生が下級生に和紙すき体験を指導する」という試みを開催しました。

他の学校でも職人による和紙すき体験を開催することは多いようです。

和紙すき体験でも児童を中心に児童だけで和紙すき体験を進行させる体験はめったにありません。

今回の試みは子供たちだけでなく先生方や東京和紙としても大変貴重な体験となりました。

4年生たちの感想は

『最初、ちゃんど教えられるかな?大じょうぶかな?と心配だったけどやっていっているうちにだんだん楽しくなっていきました。 二年生も喜んでいてよかったです』

『さいしょに練習でやっていがいとむずかしくて二年生に教えているとプロしょく人みたいな子がいっぱいいて「私たちよりうまいよね」と話し合っていました。とっても楽しかったです』

『四角ではないけど手づくり感があっていいなと思います。でも穴もあいてなくて私のは自分の中でうまくできたほうかなと思っています』

などなどそれぞれの児童各自が自分でのすいた体験、下級生に教えた体験を最高な思い出にすることができたと感じております。

その時間を東京和紙が児童とともに分かち合えたことは大変喜ばしいことだと思っております。

学校での職業体験や技術体験はどうしても生徒たちが情報をインプットすることばかりです。

情報が一方通行になってしまいます。

インプットするだけでは、児童生徒たちが体験を「やらされている」と感じてしまうことが多いのではないかと個人的に思います。

今回の和紙すき体験では、インプットしたこと教えてもらったことを下級生に伝える、教えるというアウトプットすることでどんどん子供たちの成長や好奇心につながっていったと考えます。

普段なかなかコミュニケーションがない上級生と下級生の交流にもお役に立てたのではないかと思います。

伝統工芸の和紙に対しても難しいものとして敬遠するのではなく、楽しいもの身近なものと感じてこれからも親近感を持って接してもらえるのではないでしょうか。

最後になりましたが、当日だけでなく事前の準備などにも忙しい中対応頂いた先生方には大変感謝しております。

学校側のご協力がなければ、無事に開催することはできませんでした。

本当にありがとうございました。

今後もこの新しい取り組みを継続し、様々な学校でも開催できる様に取り組んでいきたいと思います。